| HOME | 青森の旅 | 遍路・交通事情 | 2巡目の四国遍路 | 日帰りの旅 | PhotoGalery | リンク集 |

| 全国共同浴場 | 全国秘湯巡り | 3巡目は乱れ打 | 初めての四国遍路 | プロフィール | 旅先で読む本 | 旅の記録 |

2巡目の四国遍路 2巡目・その1 2巡目・その11番〜12番・98年11月  2巡目・その2 2巡目・その213番〜23番・99年5月  2巡目・その3 2巡目・その324番〜33番・99年11月  2巡目・その4 2巡目・その434番〜39番・00年 5月  2巡目・その5 2巡目・その540番〜45番・00年11月  2巡目・その6(前編) 2巡目・その6(前編) 2巡目・その6(後編) 2巡目・その6(後編)46番〜64番・01年 7月  2巡目・その7(前編) 2巡目・その7(前編) 2巡目・その7(後編) 2巡目・その7(後編)65番〜79番・01年10月  2巡目・その8 2巡目・その880番〜88番・02年10月 はじめての四国遍路 (1995-1998) 3巡目は乱れ打 (2002- ) 四国遍路の参考情報  地図一覧 地図一覧 バス会社一覧 バス会社一覧 Home

Home |

2巡目の四国遍路・その6愛媛県東部(前編)2001年7月1日〜7月3日第1日目、羽田→松山→

47番・八坂寺→

浄瑠璃寺→

西林寺→

浄土寺→

繁多寺→

石手寺(道後温泉泊) 2001年

(羽田→松山→47番・八坂寺→浄瑠璃寺→西林寺→浄土寺→繁多寺→石手寺(道後温泉泊)) |

|

|

西林寺は団体バスのお遍路で賑わっていた。山門の日陰で、松山市駅で買った弁当を遣う。

門前にいたおばあさんと話をする。

ここ1週間ほどは、今日のような蒸し暑い天気。その前は、大雨で、前の川があふれ、境内が水に浸かった。そのあとが、白い塀にくっきりと残っている。

浄瑠璃寺にいた車遍路が声をかけてきた。

新居浜から、7人連れ、車2台の遍路だという。

この組とは石手寺まで追いつ追われるの遍路となった。

浄土寺への道は、一本道をたどって伊予鉄たかのこで左折するルートと、西林寺を出てすぐ左に曲がる道とがある。

歩き遍路用の道標はすぐ左に曲がる道のほうについている。 どちらも、遠近には関係なく、車の多さの違いぐらいか。もちろん左に曲がる道が車が圧倒的に少ない。

浄土寺

40分ほどで浄土寺。気温は33度、湿度は梅雨明けを思わせる高さで、汗が目に入る。

新居浜からの遍路と話をし、境内にいたアイスクリーム売りのおじさんと話しをする。

ここから繁多寺まで、バス路線はあるが、バスを待っている間に着いてしまう。第一バスは繁多寺からかなり離れた場所を通るので、バス停から少し歩かなければならないが、遍路道は山すそを通って、苦もなく寺に着くよ。

ただ、バス停の時刻表を見ると、今にもやって来そうな時間なので、暑さに抗し難くバスに乗ってしまう。

3つ目が繁多寺口。寺まで10分足らずの登り。先ほどのアイスクリーム売りのおじさんはこのことを言っていたのだろう。

寺の前で、新居浜から来ている遍路の車が追い抜いていった。

繁多寺

繁多寺からは、少し市街が見渡せる。愛媛には少ないが、高知では見晴らしのよいお寺が多かった。

繁多寺から石手寺までは2.5キロ、約40分の行程だ。

先ほどのバス停に戻れば、途中、桑原農協前で乗り換えでバス路線がある。

ただ、今日は石手寺までで打ち止めなので、のんびり歩くことにした。

遍路道は、閑静な住宅地の中を通っており、車が少なく歩きやすい。

真上からの日差しはとても強く、のどが乾く。初日に体調を崩すわけには行かないので、休み休み歩く。

住宅地からバス道路に出て、まもなく石手寺の門前。

石手寺

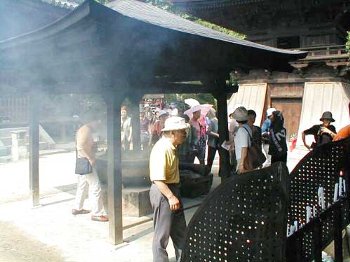

石手寺は、88ヶ寺の内でも華やいだ寺。観光客と遍路とが入り乱れ、おお賑わいだ。(51番・石手寺)

石手寺の境内は広い。仁王門までが回廊になっており、両側の商店は土産物を売っている。

石手寺の境内は広い。仁王門までが回廊になっており、両側の商店は土産物を売っている。仁王門は国宝。その他にも、護摩堂、訶梨帝母堂(鬼子母神)は重要文化財とか。

石手寺の名前の由来は、遍路の祖、衛門三郎に由来するといわれる。

道後湯築城主河野息利(こうのやすとし)の子供が、生後3年たっても左手が開かず、安養寺の住職に祈祷してもらったところ、その手から「衛門三郎再来」の小石が転げ落ちた。

この石は12番・焼山寺で亡くなったとき握っていたもので、安養寺を石手寺に改め、河野家の庇護で栄えたという。

新居浜からの車遍路からみかんのご接待を受けた。

水をいくら飲んでも癒えないのどの渇きが果物ですぐに収まった。

賑わう境内で長時間休む。

今日の宿の「メルパルク松山」までは1キロかそこら。

石手寺を出てすぐ、新居浜からの遍路が追い越していった。

道のほとりを流れている川にのうぜんかずらが張り出してきれいに咲いていた。

今回の遍路は、ぎぼうしとのうぜんかずらが非常に元気だった。

メルパルク着が3時半。フロントで、一寸した段差にも足が痛んだ。

右足にまめが出来、それをかばって、ふくらはぎ等の筋肉まで痛んできた。

メルパルクの湯はぬるくて優しい。浴槽が広く、熱気もこもらない。

結婚式場として近郊の人が泊まりがけで利用することが多いようだ。

(道後温泉本館)

かなり休んでから、食事を摂りに、繁華街まで繰り出した。

かなり休んでから、食事を摂りに、繁華街まで繰り出した。メルパルクは、道後温泉本館に近い。

多くの観光客が湯に入りに来ていた。建物は、重要文化財とか。

昔出張できたとき、ここのお湯に浸かったが、その後は、温泉本館に入って居ない。

伊予鉄に乗って、繁華街に出、伊予鉄で戻ってメルパルクに着いたとき、まだ薄明かりが残っていた。

2001年

7月2日(月曜日)晴れ

(道後温泉→太山寺→円明寺→JR伊予和気駅---JR大西駅→延命寺→泰山寺→栄福寺→仙遊寺→国分寺→南光院(今治泊))道後温泉から伊予鉄で松山市駅に出、伊予鉄バス「太山寺線」で、片廻(太山寺口)へ。太山寺直通は3〜4時間に一本だが、運転免許センター行きは30分に一本の割合で出ている。

バスは、JR松山駅経由で、途中、和気にある円明寺の門前を通り、太山寺に向かう。

太山寺口は円明寺から2つ目。

太山寺口から太山寺山門までは15〜6分。

山門から本堂までがさらに10分。

太山寺

|

|

坂を登るにつれて、遍路宿か宿坊めいた古い建物もあり、本堂は、右側、石段の上。

どっしりした、重要文化財の建物がすばらしい。

ひろさんが途中で一緒になった孫連れのおじさんが追いついてきた。

女の子、2歳半。ひろさんはこのての組み合わせに最近特に弱い。

納経所は山門と本堂の中間で、立派な建物。

太山寺の往時の寺勢はこれらの建物や広い境内からも忍ばれる。

円明寺

太山寺から円明寺までは30分ほど。途中、片廻で時間が合えば、運転免許センターのバスがつかまる。

円明寺は和気の町の中にある町中の寺。四国の札所の中で一番どこにでもありそうな寺。

門に入ると、住職が草花の手入れをしていた。

鐘をならし、本堂と大師堂にお参りし、納経する。

この時期、つゆを避けるのか暑さを避けるのか、どこの札所も人影が少ない。

門前の菓子屋で、一日保ちそうな焼き菓子を買う。

これも前回と同じ行事。

JR伊予和気駅では、9時台の列車がつかまり、大西に向かう。

原稿が長いので以下「後編」へ(2巡目その6の後編へ)

四国遍路Top/

四国遍路Top/

(Next)その6(後編)(01年7月)

(Next)その6(後編)(01年7月) Home

Home 4月に企画した遍路は家人の急病で中止になった。

4月に企画した遍路は家人の急病で中止になった。 八坂寺は静かな寺で、花の寺と言われているという。

八坂寺は静かな寺で、花の寺と言われているという。