| HOME | 青森の旅 | 遍路・交通事情 | 2巡目の四国遍路 | 日帰りの旅 | PhotoGalery | リンク集 |

| 全国共同浴場 | 全国秘湯巡り | 3巡目は乱れ打 | 初めての四国遍路 | プロフィール | 旅先で読む本 | 旅の記録 |

|

Home > 全国秘湯巡り目次 > 下部温泉/身延山の旅 |

全国秘湯巡り・甲州

|

|

|

この美術館はバブルの頃、ミレーの絵を高額入札で競り落としたとかで高名な美術館。

ただ、建物は立派で、折しもバルチモア美術館所蔵のバルビゾン派〜印象派展を特集していた。

美術館からは、雪におおわれた金峰山や南アルプスの山々が木々の合間から望まれた。

山梨県立美術館へのリンク

山梨県立美術館

バスで、甲府駅に戻り、またバスで、甲斐・善光寺に行く。

甲斐善光寺

|

|

開基は武田信玄公。川中島の戦いで信濃・善光寺の焼失を恐れた信玄公が、善光寺のご本尊「善光寺如来像」をはじめ、諸仏寺宝類を奉遷したことに始まるという。

ご本尊は、武田滅亡の後、織田・徳川・豊臣と転々とした後慶長3年に(1598)信濃に帰座されたとのこと。

山門、金堂共に重要文化財。さすがにどっしりしている。

金堂内に仏教の布教に使われた絵巻物、金堂地下に「お戒壇廻り」などあり、また宝物館が別棟にある。

(お戒壇廻りは信州の善光寺より規模は小さいが、心の闇を覗く体験は変わりなかった)

門前に近いうどん屋さんで昼食。

太めの乱切りで歯ごたえがあり、味も良い。しかも価格が安価。

甲府駅に戻り、身延線の特急「ワイドビュー・ふじかわ」に乗る。

|

|

甲府市郊外を通ったとき、家人が大戦中疎開していた辺りを通過したと家人は大興奮。

下部温泉

笛吹川を渡り、山間を40分ほど進んで下部温泉駅宿に迎えの依頼電話を入れるとすぐに送迎の車がきてくれた。

川沿いの狭い道を、数分で古湯坊「源泉閣」。

|

|

複雑な廊下を廻り部屋に入り、すぐにテレビ。大学ラグビー選手権の決勝戦は見逃せない。

夕方、街を下って共同浴場に行った。

川沿いの建物で、沸かし湯のみ。

湯はやわらかかった。

夕食の特徴は、煮込みうどんと大きなイワナの活き作り。

食事を堪能したあと、自慢の大岩風呂に入った。

|

|

下部温泉の湯はだいたい28℃〜32℃あたりと云われている。

加熱した湯とこの低温の温泉(大岩風呂)に交互に入るのがコツで、慣れると低温の湯だけでも楽しめるのだとか。

大岩風呂は混浴で、男女数人ずつが隅の方にかたまってのんびりとお湯に浸かっていた。

部屋に戻る。身体がぽかぽかと温かい。

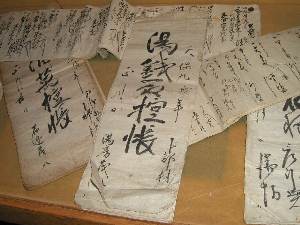

(湯銭取控帳)

源泉館の建物は若干複雑な構造だ。

源泉館の建物は若干複雑な構造だ。風呂が上階にあったりする。

廊下を歩いていると、「湯銭取控帳」なる古文書が置いてあったりする。

第2日目

下部温泉→身延山→富士→大船

翌朝は朝食もそこそこに下部温泉駅に向かい、身延線に乗る。10分ほどでJR身延駅。

身延山久遠寺

駅前からはバスで身延山久遠寺の三門の間近まで難なく着いてしまう。(約10分)三門下で、奉納の「獅子舞」の出陣のセレモニーがあった。

セレモニーの後街を廻るのだという。

|

|

三門をくぐり、境内に入る。

大きな杉木立の参道先に急な石段(菩提梯)があり、その上が本堂のエリア。

|

|

石段は何と287段もあり息をつきつき登った。

(石段を登るのがきつい人は駐車場まで来ると本堂の裏側からわずかな登りでお参りできる)

(久遠寺本堂)

本堂のエリアは、堂々とした建物が並んでいる。

本堂のエリアは、堂々とした建物が並んでいる。また、見事なシダレザクラもあり、沢山の参拝客がお参りしていた。

本堂から駐車場方面に進むと、身延山ロープウエイがあり、「奥之院・思親閣」に行くことが出来る。

奥の院は、お参りの為にも、南アルプスの山々を見るためにも是非行ってみたい。

|

|

|

|

本堂エリアからの下りは女坂を下った。

三門から総門の間は門前町を形成しており、土産物屋や食堂が軒を連ねている。

(門前町)

お土産を買い、昼食に「ほうとう」を頼んだ。

お土産を買い、昼食に「ほうとう」を頼んだ。ほうとうは甲州名物と云われているが、疎開時代の懐かしい味がした。

バスの時間を計ってバス停に向かい、身延駅に向かった。

途中、身延山学園の看板が目に付いた。

身延山学園は、2002年7月に「日蓮鎌倉開教750年記念」で、観光バスを何台も連ねて修行僧を鎌倉に派遣し、鎌倉市内を練り歩いた。

その際の写真を別ページに掲げる。

日蓮鎌倉開教750年記念・写真集へ

身延線特急で、富士に向かう。

富士川のほとりを延々と走るが、富士宮から富士の間で、真っ白な富士山が間近に見え嬉しかった。

富士から東海道線を乗り継いで大船に着いた。

盛りだくさんだったが印象深い冬の温泉行だった。

(若干の情報)

| 場所 | 電話 |

|---|---|

全国秘湯巡りTop

/

全国秘湯巡りTop

/ Next 山梨県湯巡り湯2017

Next 山梨県湯巡り湯2017 Home

Home

季節運転で、冬季は運休だった「はまかいじ」が冬も運転されるようになった。

季節運転で、冬季は運休だった「はまかいじ」が冬も運転されるようになった。