| HOME | 青森の旅 | 遍路・交通事情 | 2巡目の四国遍路 | 日帰りの旅 | PhotoGalery | リンク集 |

| 全国共同浴場 | 全国秘湯巡り | 3巡目は乱れ打 | 初めての四国遍路 | プロフィール | 旅先で読む本 | 旅の記録 |

|

Home>全国秘湯巡り目次>えちごせきかわ温泉郷と村上 |

全国秘湯巡り・新潟

|

|

|

|

あやめの湯は公共の温泉施設。 タクシーで5〜6分で着いた。

施設の建物の前に無料の足湯。お湯が茶褐色。

市の経営の温泉施設としては比較的こぢんまりとしていた。

受付で\400を支払い浴場へ。

脱衣場は中規模で浴室も中規模。

お湯は茶褐色の金気の強いお湯で温度は適温。

舐めるとかなり塩辛い。

分析表によれば源泉はナトリウム−塩化物・硫酸塩温泉で湯温は49.4度。

窓の広い浴場は湯気が立ちこめ、天気が回復して陽の光がまぶしくなった。

快適な入浴で途中下車の甲斐があったと思った。

駅への戻りもタクシーだった。

運転手さんに聞いて、昼食は駅前のながしまに入った。

■ 新発田駅前 鮨和食そば ながしま

|

|

|

ながしまはかっちりとした店で、駅前食堂というより駅前料理屋というのがふさわしい。

店内に鮨コーナーがあり、客席もテーブル席の他に座敷がいくつかあり、結構金のかかった造りで従業員のしつけも良い。

家人は二王子そば、ひろさんはとろろそば。

二王子そばは新発田の名峰二王子山に因んで命名されたそばで山菜が入り稲荷ずしが一つ付く。 とろろそばはとろろに梅肉が乗る。

黒いそばだったが味はよい。

時間ぎりぎりまでながしまに居て、寸前に新発田駅に駆け込みいなほで坂町に向かった。

■ 坂町駅

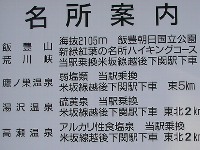

坂町は米坂線の終点駅。米坂線は山形県米沢間90キロを結ぶ。駅の名所案内板を撮ってみた。

|

|

|

越後下関まではわずかに2駅。

途中、車窓の晩秋の景色が美しかった。

■ 関川村の街並みと渡邉家

(越後下関駅) 越後下関駅を下りて北に向かう。

越後下関駅を下りて北に向かう。関川村から送られてきたパンフレットは、地図が単なるイラストであてにならなかったが、役場の方角に渡邉家があるらしい。

最初の交差点を右折して村役場の方に向かうと、道は街道らしい雰囲気があり、左右に立派な民家があり、その先道路左側にかやぶき屋根の民家が目に付いた。

佐藤家(非公開)と津野家(非公開)で、その先に渡邉家があった。

佐藤家と渡邉家は国の重要文化財、津野家は県の重要文化財に指定されており、佐藤家と津野家は実際にまだ住んでいるとのこと。

|

|

||

|

|

渡邉家は広い敷地内に大きな母屋といくつかの蔵があり、庭は国の名勝に指定されている。

現在は財団法人「渡邉家保存会」の管理で受付のおばちゃんが親切だった。

渡邉家は後に士分に取り立てられたそうだが元々は豪農で検地吟味などの役割だそうで、後に米などを扱う米蔵も兼ねたとか。

ともかく大規模な家屋と敷地の広さ庭や蔵の見事さに圧倒された。

|

|

|

|

|

|

また、この渡邉家は、宮尾登美子原作のNHK金曜ドラマ「蔵」のロケ地になったとのこと。

受付にお願いしてタクシーを呼んでもらった。

行き先は湯沢共同浴場。

■ 湯沢共同浴場

湯沢共同浴場は国道113号線から離れて温泉橋を渡って左折したところ。湯沢温泉の入り口にある。平屋建てのコンクリート造りの建物。

|

中に入ると脱衣場があり、脱衣だなと料金入れ用の管理人室に通じる料金ボックス。 浴室は洗い場がやや大きく、中央右にタイル張りの小さな浴槽。 お湯は無色透明の薄硫黄臭のするお湯があふれ、温度は適温。 先客2人がいろいろと話しかけてくれた。 居心地の良い共同浴場だった。 |

|

|

先客は入ったまま二人で雑談していた。

先に出たが、また一人入ってきた。夕方になって客が増えるのだろうか?。

タクシーを呼びたいが、ケータイ電話は持っておらず、人家も少なく公衆電話がない。

で、道路を隔てて建っている老人のケア施設に飛び込んで電話を借りた。

■ 雲母温泉・上関共同浴場

上関共同浴場は国道113号線に戻るとすぐの場所で、温泉橋への分岐点にあった。付近には人家が多い。

家人は湯疲れというので、今日の宿の雲母温泉の寿荘にタクシーで先行した。

上関共同浴場は平屋建ての建物でやや古びていた。

玄関は雪囲いで覆われ冬の準備は整っていた。

中に入ると入浴料金用ボックスがあり、回数券はコインの穴に入れないようにとの注意書きがあった。

浴場の規模は湯沢共同浴場より大きく、脱衣場も浴室もゆったりとしている。

|

浴槽はタイル張りで横に長く6〜7人は入ることが出来そう。浴槽中央に延びたパイプからお湯が注がれていた。 雲母温泉の引き湯で、温度はやや熱めだがほぼ適温と言ってよく、無色透明、無臭でうす塩味。 先客二人が世話を焼いてくれた。 |

|

|

脱衣場で先客と雑談になり、娘さんが鎌倉女子大を出て茅ヶ崎で小学校の先生をしているという話を聞かされた。

雲母温泉の寿荘への道を聞いて。途中雲母温泉共同浴場に入ってから寿荘に行くことにして国道を歩き始めた。

■ 雲母温泉付近の景色

国道113号線を歩きはじめてからすぐ、除雪用のブルドーザが準備万端怠りないという風情で2台ほどガレージに鎮座していた。温泉橋分岐の信号を過ぎてすぐに、荒川沿いの旧道があり、荒川の土手に上って対岸の小山を望遠した。

雲母温泉の集落に入ると、軒先に干してあった塩引き鮭を取り入れているおばちゃんにモデルになってもらった。

|

|

|

■ 雲母温泉共同浴場

旧街道(細い道)を歩いて集落に入ると突然左手に雲母温泉共同浴場があった。小さな小屋で何の標識も無かったが共同浴場と直感できるたたずまいで戸を開けたらやはりその通りだった。

|

|

|

入り口に入浴料金箱があった。お金を入れて狭い脱衣場で準備をし、戸を開けると2人の先客がいた。

浴室は割合広いが浴槽は数人しか入ることが出来そうもない。が、先客の一人は入浴が終わって脱衣場に出てきたので中に入って身体を流し浴槽に浸かった。

かなり熱いお湯だったが、2つ並んだ蛇口のうち源泉を絞り気味にし水道をそのままにしておいたら適温になった。

残った先客が、明日村上に行くというと是非瀬波温泉に寄ってくれと言う。

雲母温泉共同浴場は、建物は古いという印象だったが浴室は清潔で地元の人は親切だった。

■ 雲母温泉 寿荘

薄暗くなった中を寿荘に向かった。旧街道が国道113号線に合流した場所の信号をJR線側に入り坂を上ったところに寿荘があった。

|

|

|

寿荘は2階建てで思っていたよりよい旅館だった。

暗くなっていた割には時間的には早かったので壽荘の温泉に入った。

雲母温泉1号の源泉は95度の高温で、うす塩味、わずかな硫黄臭。

テレビを見ながら待っていたら夕食の時間になった。

夕食は過不足無く心のこもった献立だった。

|

|

|

|

|

|

|

|

夜半に強い雨が屋根を打った。

いよいよ冬の前触れだろうか?。

第2日目

天候は雨が上がり強い西風が吹いて山は雪とのこと。寿荘には申し訳なかったが早めの朝食にしてもらい越後下関駅まで送ってもらった。

米坂線の下りは適切な時間には無く、羽越本線の下りも坂町で少々待つことになった。

■ 村上の街めぐり

村上駅には9時頃着いた。駅前の観光案内所は10時からなのでどこに行ったら良いか相談相手が居ない。

3時間しかない滞在時間を延ばせないので、村上駅にあった「村上駅若手写真観光案内マップ」を片手に街を歩き始めた。

村上を全く知らない者にとってはやや荒っぽいマップだったが役に立った。

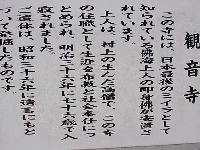

最初目指したのは即身仏(仏海上人)の遺体が安置されているという観音寺。

|

|

|

|

|

|

後で知ったのだが、佛海上人の遺徳が素晴らしく、本堂に上がってお参りしなかったことが悔やまれた。事前の勉強不足が徒となった。

観音寺を辞した後、メインストリートを肴町、鍛冶町、小国町、安良町、・・・と歩くことにした。

家人は村上堆朱に興味があり堆朱のふじいという店名に目を付けたらしい。

両側に町屋造りが続き、とても良い雰囲気の道で、自転車に乗ったご婦人が塩引き鮭などを籠に入れてすれ違ったりした。

■ 堆朱のふじい

家人は永年鎌倉彫をやっており、村上堆朱に興味を持ったので堆朱のふじいに入ってみた。 |

|

|

ふじいの店内にはちょっとした小物から見事な工芸品まで上手に展示されていた。

|

|

|

家人がちょっとした香合を購入したらおかみさんが漆塗りの夫婦箸をセットでプレゼントしてくれた。

また、おかみさんの村上情報として村上茶の「九重園」には是非立ち寄ること、塩引き鮭の購入は「せやまフードセンター」がお手頃ではなかろうか?と教えてくれた。

■ 北限の御茶所「九重園(ここのえん)茶舗」

お茶の栽培は村上が北限ということをお店の展示で知った。 |

|

|

九重園で無料の接待のお茶を頂き、北限のお茶の村上茶を申し訳程度に購入したら、立派な町屋の内部を案内してくれた。

三和土の通路の右側が生活の場で、立派な座敷があり調度までが昔のまま息づいていた。

この通路を奥から撮影したのがJR東日本のポスター「村上の町屋」とのこと。

九重園茶補を辞して街並みを歩いてせやまフードセンターの前に着く。

■ せやまフードセンター

せやまフードセンターは町屋造りではなく、街の生鮮食品屋さんだが、この時期は塩引き鮭でごった返していた。町の人だけでなく観光客も車を止めて写真を撮ったり鮭を購入したりしていたので順番がなかなか回ってこなかった。

|

|

||

|

|

やや小振りの塩引き鮭を1尾自宅に送り、酒びたしやいくらのパック詰めは持ち帰りで購入した。

■ 美しい町屋造りの建物

大町の角を左折したら美しい町屋造りの建物が多かった。 |

|

|

|

|

||

|

|

■ 萬五ギャラリー

安良町の四つ角に萬五ギャラリーという展示場があった。中に人が居たので入ってみた。

|

|

||

|

|

萬五ギャラリーは3月〜11月は、村上在住及び村上出身の「日展作家」、「新潟県展作家 」及び「村上市展作家」など美術工芸品を中心に展覧しているとのこと。

また、「村上市観光ガイド会」及び「むらかみ宵の竹灯籠まつり実行委員会」の事務局も兼ねているとのこと。

この日は、大正と昭和初期の村上の写真が展示してあった。

館長らしき人と老婦人が居て、お茶と御菓子を頂いた。

館長らしき人は親切で、もう帰る時間が迫っているので途中イヨボヤ会館に寄ってから駅に向かいたいというとタクシーを呼んでくれた。

■ イヨボヤ会館

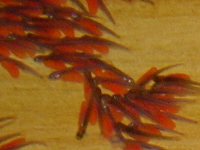

イヨボヤ会館は鮭のテーマパーク。鮭を孵化させ、飼育して展示しているが、三面川の川床までトンネルがあり、三面川に遡上する鮭も見ることが出来る。

この時期は鮭の遡上と産卵が終わりかけ、三面川の鮭は濁った水の中でたまにしか現れなかった。

掲載写真は水族館の方の鮭・・・

|

|

|

また、昔ながらの漁具の展示もあって面白かったがゆっくりする時間がなかった。

受付でタクシーを呼んでもらって村上駅に急いだ。

家人は、女性の運転手さんに塩引き鮭の調理方法や保存方法を聞いていた。

村上駅には駅弁が無いとのことなので、途中、コンビニに寄って弁当と飲み物を買って車中の人となった。

干頭なますは今回の旅では幻に終わった。

■ 宅配便の鮭

帰宅した翌日、村上から鮭の宅配便が着いた。現地では小振りと思った鮭は思っていたよりも大きかった。

(若干の情報)

| 場所 | 電話 |

|---|---|

全国秘湯巡りTop/

全国秘湯巡りTop/ Next 新潟・瓢湖と五頭温泉

Next 新潟・瓢湖と五頭温泉 Home

Home

2007年暮れ、納めの旅行を「えちごせきかわ温泉郷」とした。

2007年暮れ、納めの旅行を「えちごせきかわ温泉郷」とした。