Home>日帰りの旅目次

>時宗ゆかりの寺

時宗ゆかりの寺

鎌倉に「古都フォーラム鎌倉」という任意団体がある。

郷土史家を中心として、鎌倉に因む歴史を勉強し、歴史探訪の会

を催し、また勉強会を開く団体である。

この会が、3月に遊行寺を、6月に無量光寺を探訪する会を

企画した。

ともに、一遍上人を開祖とする時宗ゆかりの寺である。

3月の遊行寺はあいにくの雨だったが、Y・S さんの案内で

遊行寺の宝仏殿、本堂などを拝観した。

(遊行寺の桜)

藤沢山 無量光院 清浄光寺(とうたくさんむりょうこういん

しょうじょうこうじ)が正式の寺号で遊行寺は通称である。

遊行寺は、正中2年(1325)、遊行4代呑海(どんかい)上人

が、実兄の俣野五郎景平の援助によって、極楽寺跡に清浄光院を開いたのが

始まりで、北朝の後光厳天皇から「清浄光寺」の勅額を受け、現寺号

に改めたという。

宗祖一遍上人は、賦算(ふさん=お札を配ること)と踊り念仏

で、終生諸国を歩き(遊行)、常住の寺を持つことを拒んだが、

後継者にとって、寺が無いことは、宗派の統括に不便であり、

学習のための道場が必要になり、また上人の老後の安定のためにも

寺が必要であった。

歴代の上人は、宗祖に倣って遊行を続け、本山も遊行寺の通り名

で呼ばれるようになったという。

遊行寺はJR東海道線・藤沢駅から北口下車、10分足らずである。

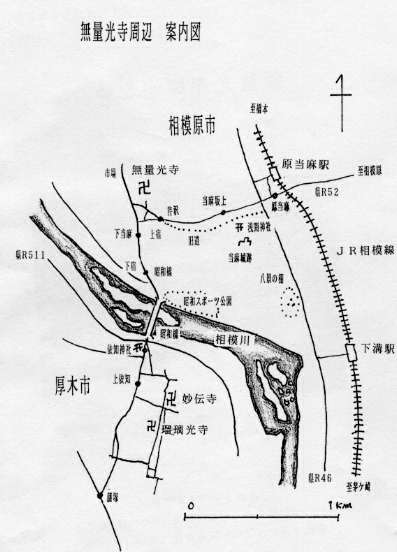

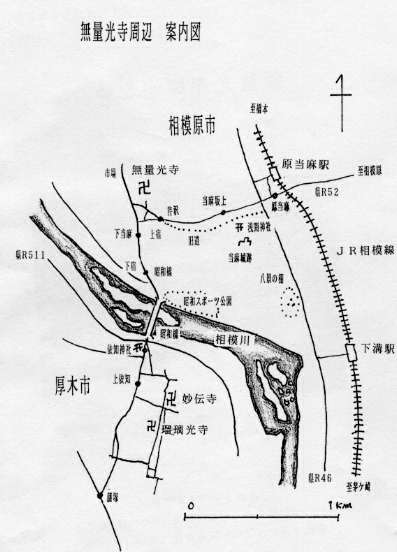

一方、無量光寺は、茅ヶ崎〜橋本間を結ぶJR相模線の

原当麻(はらたいま)駅から1キロほどのところにある。

当麻駅/無量光寺周辺図(I・S さん作図)

6月の末、梅雨の合間に歴史探訪が催された。

案内は I・S さん。

雨は、原当麻に着く頃には上がり、絶好の散策日和。

約30人の人(非会員も参加OK)が集まり、無量光寺に向かった。

無量光寺まで10分ほど。

(無量光寺門前での説明)

無量光寺の縁起は遊行寺より古い。

弘長元年(1261)、一遍上人(23歳)は諸国遊行の途次、

依知の里の草庵(現在の瑠璃光寺)に一夜の宿をとり、夜もすがら

一心に念仏を唱えていると、真夜中、金毛の亀に乗った

妙見菩薩が姿を現され、お告げを告げられた。

上人はこの示現に感激し、翌朝、相模川の対岸の亀型

をした丘に、妙見菩薩の小さな祠を見つけた。

上人はこれを金光院と名づけ、錫を留めて修行に励まれた。

一遍上人は、父の悲報を受け、いったん伊予に旅立ったが、

文永7年(1270)32歳の時、また弘安4年(1281)43歳の

時、奥州遊行の途次、当山に留錫され修行をなされている。

弘安5年(1282)、鎌倉に向け遊行の旅に立たれる際、名残を

惜しむ信徒に請われ、自らの姿を水鏡に映し筆を執って絵姿を

描き自ら頭部を刻み、弟子たちも力を合わせ等身大の木造を

完成させた。

これが御影の像として尊ばれ、現在も本尊として安置されている

という。

(一遍上人像)

堂宇の造営は、二世、他阿真教(たあしんきょう)が、一遍の

遺言によって諸国を遊行した後、嘉元元年(1303)2月、

当麻山 金光院 無量光寺として建立したのが始まりという。

以後、多くの諸塔、尼寮などが造られ、発展したが、四世呑海

が住職を継げず、藤沢に遊行寺を建てたことから、当麻系と

清浄光系が対立し、当麻系は衰退していったといわれる。

相模川を渡り、日蓮宗の妙傳寺を拝観した後、瑠璃光寺に

向かう。

瑠璃光寺は、一遍上人がお告げを受けたとされる、無量光寺

発祥の地。

本堂が真新しい。

歴史探訪「時宗ゆかりの地」はここで、解散となった。

帰路は、JR相模線原当麻駅に戻るか、神奈中バスで厚木に出るか

迷うところ。

結局全員がバス停(妙傳寺前)から厚木に向かった。

|